今天問自己一個問題:「小時候的夢想,今天達成了嗎?」很多人小時候都會有自己的夢想,想成為老師、警察、消防員或歌星。「夢想」二字說起來總是動聽,但有多少人真的會把夢想實行?浸信會天虹小學370多位夢想家,花了一整年的時間圓夢,到底成果如何?他們學會了什麼?

浸信會天虹小學參加了全新的社會創新項目「啟夢者」計劃,透過提高公眾關注,讓有心人學同學分享物資和經驗,為社區帶來改變。經過一整年的努力,終於來到成果檢視的一天,這天他們在學校舉行「Dreamstarter Fair 成果展」,各自經營自己的攤位,向大眾展示成品。

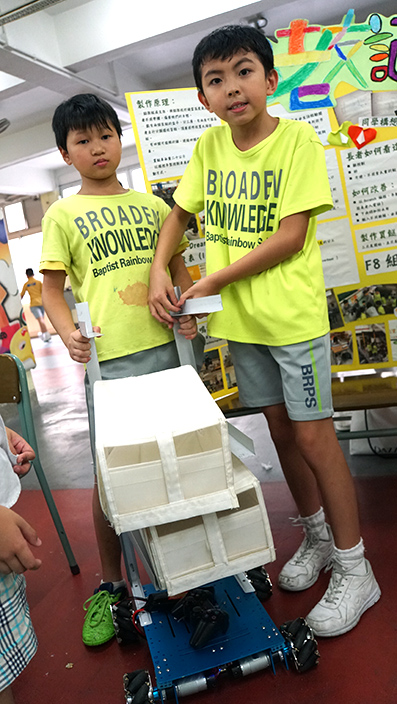

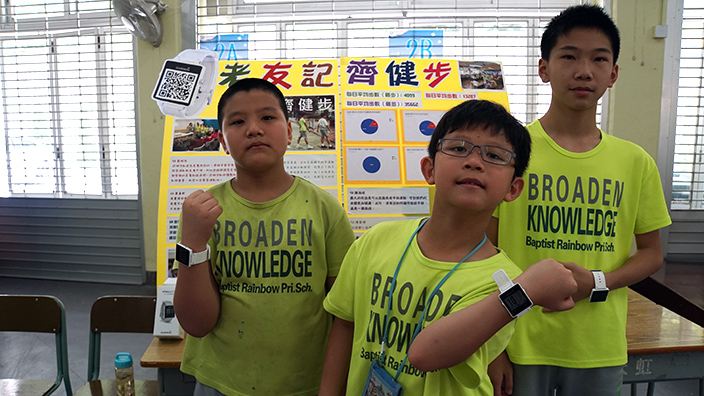

學校位於黃大仙區,這是全港長者人口比例最高的社區,於是同學們從生活出發,嘗試幫助長者。他們想出設計太陽能買餸車、「開心輪椅」、製作流動藝術車,到社區表演為長者解悶、組織健步運動,鼓勵「老友記」多走路強健體魄等等。有想法、會反思、幫社區,這都是學校應該教予學生的技能,知識可以改變命運,但態度和創意卻決定一切。

看著他們從開始只是單純的一個想法,到最後竟然完成了28個夢想計劃,創辦人黃岳永坦言十分感動。「好像自己的夢想成真一樣,沒有想過過程會有那麼多公司幫忙,真的實現了共享經濟的願景。我們總是太容易『say no』,計劃讓學生學會『why not』,有想法就要去實行,即使最後可行性不足,過程也是學習的一種。」

最近人工智能Alphago程式屢次「完勝」人類,不禁引發思考,到底人類會否在不久的將來被電腦打敗?蘋果行政總裁庫克早前在麻省理工學院畢業典禮致詞,他說不擔心將來「電腦」會像人類一樣懂得思考,反而害怕人類會以機器的模式思考,缺乏同理心。黃岳永認為,將來的小朋友並不是要與機器比賽,而是在機器、科技、技術的協助下向前看。「啟夢者」計劃正正就是同理心教育,讓小朋友走到社區,親身感受,關心社會,嘗試解決生活上的問題。

救世軍林拔中紀念學校已經收到確認信,正式成為下學年「啟夢者」的一分子,校長勞耀基認為計劃可大大提升小朋友的學習動機。「其實學習不只是靠書本,學業成績也不代表一切。同學們不論成績好與壞,在計劃中都能學到很多東西,例如解難和群體合作的能力,將小朋友的潛質同信心發揮出來,同時可以擴闊他們的眼界。」

勞校長透露,計劃初期會安排兩級學生試行,一星期中只會有兩個下午進行「啟夢」活動,他笑言自己心口掛了個「勇」字,勇於嘗試新計劃,希望能讓學生有更多得著。「我們學校的校情與天虹小學不同,也會擔心將課程改動或會影響整體成績,但我們很願意嘗試,大膽地改變課程編排,只要有信念就一定能成功。」

創辦人黃岳永亦言,計劃在黃大仙開始,希望能逐步擴展至全香港。「我們希望在天虹小學繼續將計劃做得更深入,同時會擴闊至其他地區,例如東涌、北區等。」他透露,來年會有四至五間學校加入,可將計劃發大四、五倍,為更多香港學生開啟夢想之旅。

28個學習成果,記載著每一個天虹孩子的夢想,以及他們這一年以來汗水與付出的努力。從第一日在數碼港匯報天馬行空的夢想意念,到現在向公眾展示成果,他們學到更多,走得更遠,而且飛得更高。